近日,伟德国际1946官网柔性成形技術及裝備團隊表面柔性加工方向陶傑教授和沈一洲教授在Nature Communications期刊發表了一篇題為“An energy-free strategy to elevate anti-icing performance of superhydrophobic materials through interfacial airflow manipulation”的研究論文,論文第一作者為江家威博士後,陶傑教授和沈一洲教授為通訊作者。

該論文提出一種通過操控界面氣流提升超疏水材料防冰性能的策略,可以在降低來流過冷液滴與表面的接觸概率的同時延長液滴結冰形核時間,進而在不依賴額外能量輸入的情況下突破當前超疏水材料的防冰性能極限,顯著擴大了超疏水材料在防冰領域的應用範圍。

當前,超疏水材料因其獨特的非潤濕特性在防除冰領域獲得了廣泛的認可。然而,在實際的飛行器服役環境中,超疏水材料的防冰能力已經逐漸趨于極限。盡管研究人員針對性地提出了光熱-超疏水防冰技術方案,光照條件的不穩定性仍然限制了超疏水被動防冰技術的應用。受外場輔助超疏水材料防冰思路的啟發,陶傑和沈一洲教授團隊提出了一種利用飛行過程中固有的外在風場輔助提升超疏水表面防冰效率的策略,即通過設計構建兼具氣動特性和疏水特性的微結構陣列,操控近壁面氣流運動,在降低來流液滴與表面的接觸概率的同時延緩了液滴結冰形核過程,顯著降低表面覆冰量。該方法無需額外的能量輸入,且不依賴于特定的疏水材料體系,具備大面積制備潛力,有望突破傳統超疏水材料在實際服役條件下的防冰性能極限,進而降低飛機飛行過程中的結冰風險。

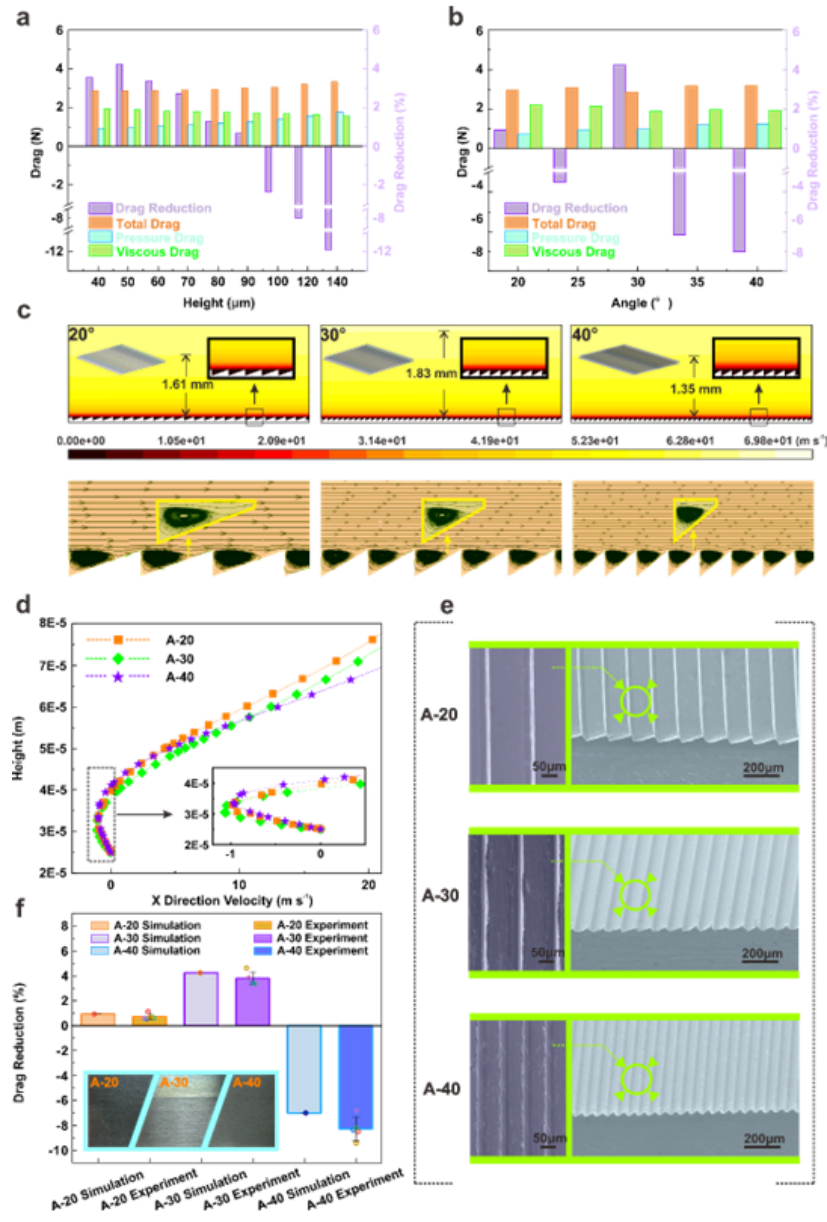

圖 1 基于高速來流環境的微結構設計、制備及性能驗證

研究團隊針對高速來流條件進行微結構減阻性能模拟計算,證實壓差阻力随結構高度的增加而不斷提升,而過高的總阻力主要是由于粘性阻力的降低逐漸難以補償壓差阻力的增長引起的。此外,結構角度的提升同樣導緻了壓差阻力的增加,而粘性阻力則在30°角度出現了峰值。對該角度的微結構進行分析可知,微結構的出現在結構内部保留了大量低速流體,有效降低了近壁面的速度梯度。結構内部的微型渦旋以“滾動軸承”的形式減少了流體與壁面的接觸,同時,微型渦旋帶來的反向速度梯度為表面提供了一個反向推力,從而降低了表面粘性阻力。随後,基于航空用2024鋁合金制備了相應微結構表面并進行了減阻性能測試,驗證了結構設計及制備的可靠性。

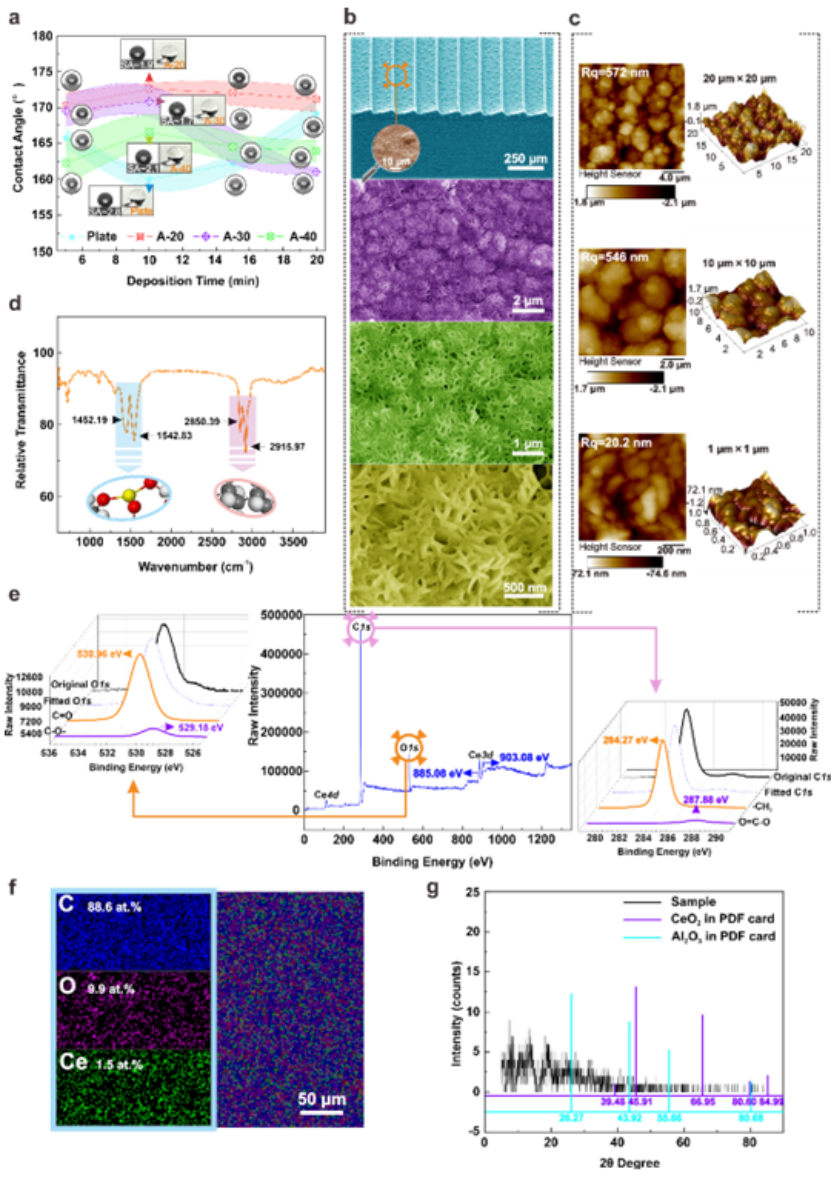

圖 2 減阻-疏水分級結構表面的潤濕性評價與成分分析

研究團隊通過一步電沉積工藝将硬脂酸铈均勻覆蓋于減阻微結構陣列,獲得了不影響氣動性能的超疏水表面。表面形貌分析結果顯示沉積表面主要由一系列寬度約為50 nm的交錯納米棒組成的花瓣狀結構組成,該結構具有高孔隙率,可以更大程度保留空氣,從而使得該表面具有更高的疏水性能(接觸角約170°,滾動角約為 1.7°)。值得注意的是,由于表面存在獨特的減阻微結構陣列,液滴更傾向于沿微結構的迎風方向滾動,表明超疏水表面的非潤濕性具有各向異性。基于FTIR、XPS、GIXRD等化學成分分析表征手段,可以判定複合結構表面提供超疏水性能的化學成分為[CH3(CH2)16COO]3Ce。

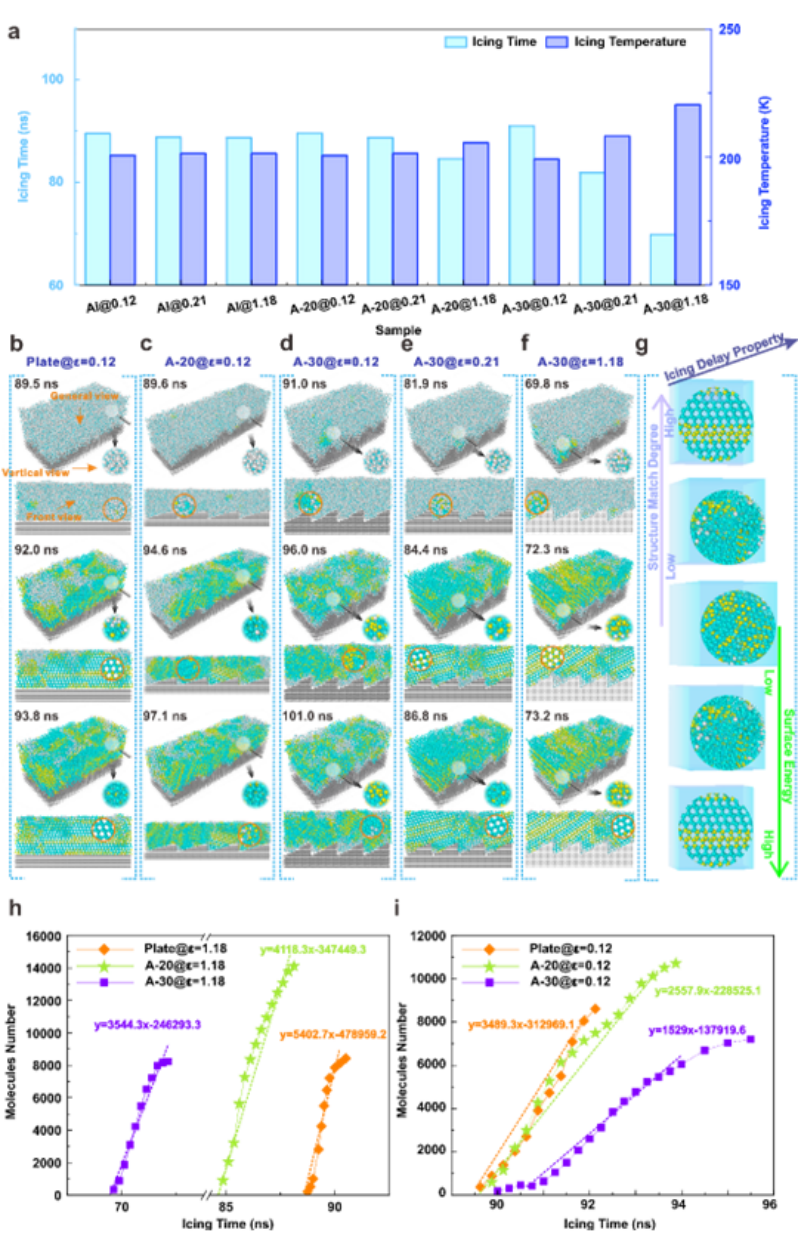

圖 3 不同尺度液滴的靜态結冰延遲行為評價

對于較大尺寸的液滴(直徑~2.23mm)而言,微結構角度為30°(A-30)的試樣在-20℃條件下呈現出較為優異的防冰能力(液滴延遲結冰時間為1381s)。盡管表面能的降低會增加水分子的形核能壘,但是表面結構在液滴結冰延遲過程中仍占據主導地位。較高的結構角度在表面捕獲了更多的空氣,造成了更大的界面熱阻,抑制了結晶潛熱向表面釋放,從而延遲了冰的形核和生長過程。同時,固-液界面處水分子結晶潛熱的釋放阻礙了冰在界面處的生長,導緻冰和水之間出現幹燥區,同樣降低了液滴和表面之間的傳熱效率,有助于提升超疏水表面的防冰性能。然而,過高的結構角度帶來了更多的固-液界面,反而削弱了表面的延遲結冰效應。對于微小液滴而言(直徑~20μm),經超疏水處理的A-30試樣在-20℃~-40℃環境中均保持着更少的積冰量。考慮到未經疏水處理試樣呈現出的結冰傾向,可以推斷結構角度對表面液滴形核行為具有更為顯著的影響。

圖 4 靜态結冰過程的分子動力學計算

為深入探究微結構角度和表面能對結冰行為的影響規律,研究團隊通過分子動力學模拟分析不同結構表面水分子的形核過程。對于純鋁基體而言,A-30表面的形核時間最短,僅為69.8 ns,而平面模型表面的結冰形核時間高達88.7 ns。當表面能逐漸降低時,A-30表面的形核時間急劇增加,超疏水條件下 A-30表面的形核時間延長至91 ns,甚至高于相同條件下的無結構表面,證實特定的結構角度可以進一步放大低能表面的防冰效果。由于結冰過程本質上是水分子規則排列的過程,能夠誘導水分子呈相同取向分布的表面具有一定的形核促進能力。相關的形核過程分析表明,A-30表面的水分子在降溫過程中未曾觀測到任何取向一緻的水分子結構。因此,可以推斷,這種破壞了冰晶生長慣性引起多取向結冰的行為迫使冰晶在受限空間内部不斷調整形核生長方位,延遲了形核過程。同時,30°的特定角度引起的冰與基底之間的空間失配促進了具有更高能壘的立方冰的形核和生長,緻使形核過程受到抑制。

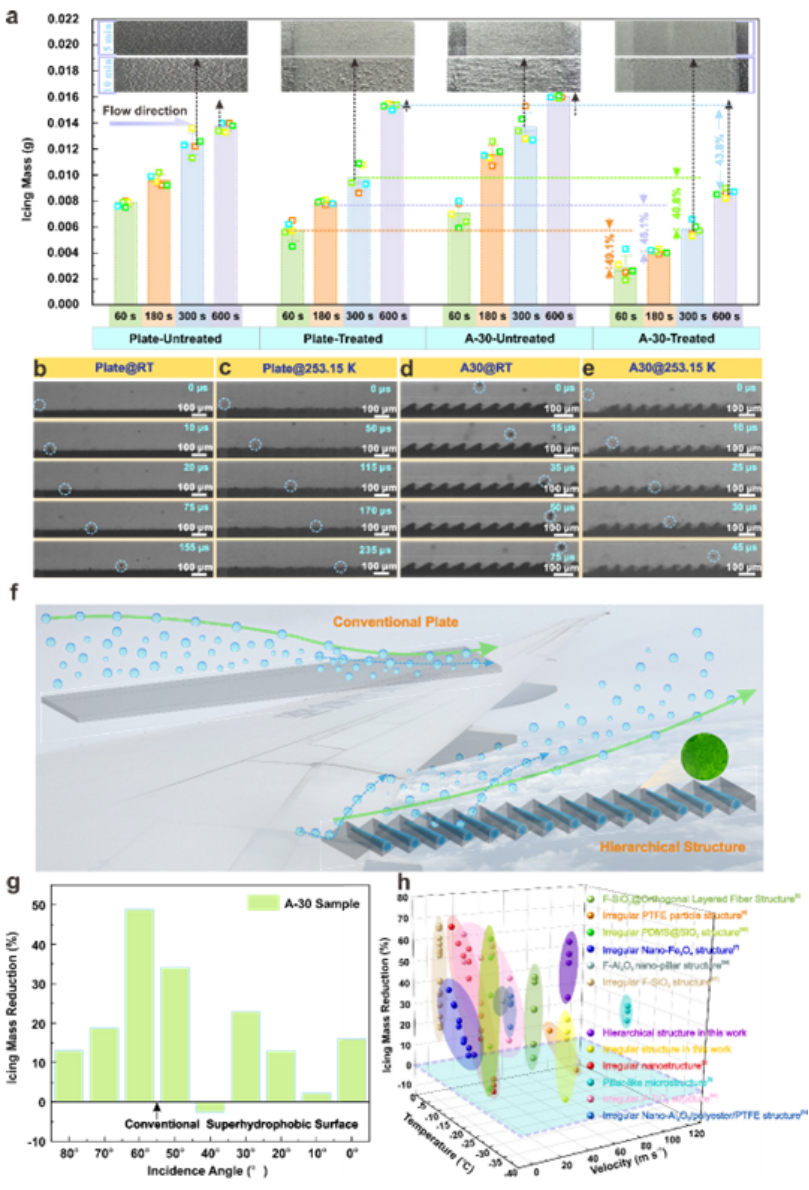

圖 5 基于 CFD 計算的來流條件下微小液滴運動行為分析

考慮到飛行器實際服役環境中面臨的大量微小液滴,研究團隊采用 Fluent- Icing方法預測了微小液滴的結冰行為。結果顯示,與平闆表面不同,A-30陣列結構表面的熱通量沿來流方向逐漸降低,甚至在結構内部存在來自于微型渦旋與壁面摩擦産生的反向傳熱。此外液态水含量(LWC)分析表明,結構表面的低LWC條帶随來流方向的延伸而逐漸上揚,且結構内部的 LWC 始終維持在極低的水平。因此,可以推斷微結構陣列擡升了近壁面的低速流體,緻使含有微小液滴的高速來流運動受到限制。由于微小液滴在低速流體中的運動存在滞後性,微結構的存在顯著減少了液滴在結構上方的分布。值得注意的是,液滴收集系數曲線在首個結構單元上出現峰值,結合結冰分布結果,可以認為微觀結構表面的冰層主要集中在微結構陣列的前端,且随來流方向逐漸減少直至消失。

圖 6 基于結冰風洞環境的複合結構結冰行為分析

基于上述計算結果,将超疏水 A-30表面置于結冰風洞進行測試,結果顯示表面積冰随來流方向逐漸降低,且10 min内的結冰質量較超疏水平闆表面降低了40%以上。與超疏水平闆表面相比,該試樣表面在-20℃下仍可以觀測到微小液滴的撞擊彈離行為。考慮到微小液滴的運動行為主要由氣流控制,受慣性和重力的影響較小,可以認為平闆表面近壁面的低速流場難以提供液滴彈離表面的驅動力,而結構内部存在的微型渦旋則有助于液滴的脫離。因此,該研究團隊認為,結構表面因結構氣動特征引發的上升氣流和超疏水微納結構提供的液滴自驅離效應共同降低了超疏水表面的結冰概率。此外,具有特定角度的低能微結構表面可以有效延緩結冰形核過程,為微小液滴的彈離提供了更多的時間。

這種通過操控界面氣流提升超疏水材料防冰性能的通用策略,在不同的攻角條件下均表現出了一定的效果,體現出了廣泛的環境适用性。該方法不限制于特定的疏水材料體系,有望擴展到複雜曲面,具有全天候、大規模的應用潛力,為進一步提升常規超疏水材料的防冰性能提供了全新的解決方案。

這項工作得到了國家自然科學基金、江蘇省自然科學基金和江蘇省高等學校重點學科建設項目的支持。

相關論文信息:https://www.nature.com/articles/s41467-024-45078-5